Des étoiles jusqu’à la mer : le Programme des chaires de recherche Canada 150 laisse sa marque dans des régions éloignées

Des étoiles jusqu’à la mer

Le Programme des chaires de recherche Canada 150 laisse sa marque dans des régions éloignées

Date de publications : | Chaires de recherche Canada 150

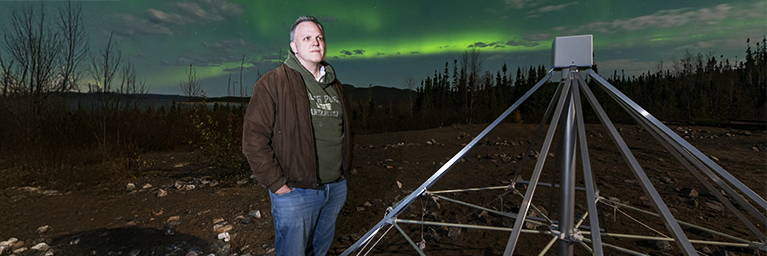

Jonathan Sievers debout à côté d’une antenne radio à basse fréquence située à la station Uapishka, près du réservoir Manicouagan, dans le nord du Québec. Les aurores en arrière-plan permettent à l’équipe d’étudier l’impact de l’ionosphère terrestre sur les données de radioastronomie. | © Babak Tafreshi

Le Programme des chaires de recherche Canada 150 – un investissement fédéral de 117,6 millions de dollars – a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur la glace de mer et l’espace lointain, grâce à deux scientifiques des États-Unis venus s’installer au Canada pour poursuivre leurs recherches.

En 2018, Julienne Stroeve a pris ses fonctions à l’Université du Manitoba en tant que titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 sur le couplage climat-glace de mer. La même année, Jonathan Sievers entrait à l’Université McGill à titre de titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en cosmologie théorique et observationnelle. Bien que ces postes soient respectivement basés à Winnipeg et à Montréal, les intérêts de recherche des deux scientifiques les ont conduits dans des régions très éloignées du Canada.

Qu’il s’agisse du travail sur le terrain que Mme Stroeve mène dans la baie d’Hudson et l’océan Arctique ou de l’analyse des données effectuée par M. Sievers dans le nord du Québec et l’Arctique, d’importantes contributions à la recherche ont été apportées au cours des sept dernières années.

Julienne Stroeve

Chercheuse de renom spécialisée dans le monde polaire, Mme Stroeve étudie depuis plus de 20 ans les changements qui s’opèrent dans la glace de mer arctique et leurs conséquences pour le reste de la planète. Elle a été appelée à intervenir dans divers contextes, notamment dans des documentaires télévisés, des séances de breffage avec de hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des panels du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

« J’estime qu’il est important de parler aux non-scientifiques pour les aider à comprendre à quel point ce qui se passe dans l’Arctique est majeur », insiste-t-elle.

Née aux États-Unis, Julienne Stroeve a mené une grande partie de sa carrière au National Snow and Ice Data Center (en anglais) à Boulder, au Colorado. Toutefois, elle était à la tête du Centre for Polar Observation and Modelling de l’University College London, au Royaume-Uni, lorsque l’Université du Manitoba lui a proposé une chaire de recherche Canada 150.

« Au cours des sept dernières années, le Programme des chaires de recherche Canada 150 s’est révélé essentiel à la mise au point de nouveaux instruments pour les campagnes sur le terrain : il m’a permis de poursuivre mes recherches dans l’Arctique canadien », affirme-t-elle.

En tant que titulaire de chaire, le premier projet de Mme Stroeve a été de construire un système radar capable de mesurer avec précision l’épaisseur de la glace de mer et la profondeur de la neige à partir de données satellites. En 2019, elle a mis ce système à l’épreuve au cours de l’expédition MOSAiC (en anglais), qui a rassemblé 300 climatologues du monde entier à bord d’un brise-glace allemand naviguant dans l’océan Arctique gelé. Pendant quatre mois et demi d’hiver, Mme Stroeve a travaillé dans l’obscurité quasi totale pour prendre des mesures au moyen de son nouvel instrument révolutionnaire.

« Cette expérience a permis de mieux comprendre comment les ondes radar interagissent avec la neige et la glace, ce qui pourrait déboucher sur de nouvelles missions satellitaires. De plus, nous pourrons améliorer la façon dont nous traitons les données des altimètres radar pour déterminer l’épaisseur de la glace de mer, car nous savons maintenant que les méthodes actuelles ne sont pas assez précises, explique-t-elle. Tout cela est rendu possible grâce aux données que nous avons recueillies à l’aide du financement du Programme. »

En 2020, Mme Stroeve a contribué à une importante étude (en anglais) révélant que l’océan Arctique n’aura très probablement plus de glace en été d’ici 2050. La fréquence de ces étés sans glace dépendra de l’évolution des émissions de CO2 : si elles sont réduites rapidement, les étés sans glace seront occasionnels; mais si elles restent élevées, on peut s’attendre à ce que presque tous les étés soient sans glace.

Dans ce contexte, le nouvel instrument développé par la chercheuse est plus important que jamais. Par exemple, les communautés du Nord devront être en mesure de surveiller avec une grande précision l’épaisseur de la glace sur les lacs et les routes de glace afin d’assurer leur sécurité. Déjà en forte demande, l’instrument a aussi servi à mesurer la glace en Antarctique.

Julienne Stroeve cherche à construire une version de son instrument qui mesurerait les glaces par drone et pourrait ainsi être plus largement disponible. « En construisant des prototypes plus abordables, les communautés pourraient les utiliser pour effectuer leur propre surveillance par drone, soutient-elle. C’est la prochaine étape à atteindre. »

Alors que le Programme des chaires de recherche Canada 150 prend fin, Mme Stroeve se réjouit des nouvelles relations et collaborations qu’elle a nouées avec des scientifiques du Canada, notamment dans un domaine qui lui est nouveau : les ours polaires. Au Churchill Barber Symposium, un forum annuel d’échange de connaissances ouvert au public, elle a noté que des groupes autochtones ont dit voir plus d’ours polaires qu’auparavant sur la côte de la baie d’Hudson. Or, ses recherches établissent un lien direct entre le nombre croissant de rencontres entre les populations humaines et les ours et la perte de glace de mer. Elle a d’ailleurs corédigé son premier article sur les ours polaires, paru dans Nature (en anglais) en 2024, et est en train d’en rédiger un deuxième.

« Je tiens à poursuivre mon étude des ours polaires, précise-t-elle. J’aime que mes recherches m’amènent à travailler avec d’autres personnes et à examiner certaines des conséquences de la perte continue de glace; cela aide les gens à mieux comprendre la pertinence de mon travail. »Jonathan Sievers

Cosmologiste novateur, Jonathan Sievers cherche à percer les mystères de l’origine de l’univers en analysant les données recueillies par les télescopes.

« Nous ne comprenons pas vraiment ce qu’est l’espace, mais j’aimerais vraiment y arriver, explique-t-il. En fait, il s’agit d’essayer de répondre à des questions très fondamentales. »

Américain de naissance, M. Sievers a pris soin, tout au long de sa carrière, de trouver des lieux isolés et silencieux pour installer son matériel et mener ses recherches sans être gêné par le monde moderne. Dans le cadre d’un poste précédent à l’Université du KwaZulu-Natal, il a installé le premier radiotélescope sur l’île Marion, située à mi-chemin entre l’Afrique du Sud et l’Antarctique. Il a également dirigé la création d’un immense réseau de télescopes, connu sous le nom de HIRAX (en anglais), en cours de construction dans le Karoo, un vaste semi-désert au cœur de l’Afrique du Sud.

En 2018, M. Sievers a été incité à venir poursuivre ses recherches au Canada. Là, il a été nommé titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en cosmologie théorique et observationnelle à l’Université McGill et a occupé des postes au Département de physique et à l’Institut spatial Trottier de l’université.

« C’est au Programme des chaires de recherche Canada 150 que je dois ma décision de venir ici, déclare M. Sievers. Les ressources auxquelles j’ai accès sont absolument incroyables. »

S’il revient sur les sept dernières années, il est particulièrement fier des efforts fructueux déployés pour mener de « sérieux travaux d’astronomie » à la Station de recherche arctique de McGill (MARS). « Nous avons réussi à faire de l’Arctique un lieu de recherche en radioastronomie florissant, ce qui n’aurait pas été possible sans le Programme ».

Située sur l’île inhabitée d’Axel Heiberg dans l’océan Arctique, cette station de recherche saisonnière était auparavant principalement fréquentée par des biologistes et des géologues. « Le simple fait de maintenir l’alimentation électrique dans la station est un défi énorme, remarque M. Sievers, alors voir le projet se développer et se concrétiser a été très satisfaisant. »

En collaboration avec d’autres chercheuses et chercheurs de la station MARS, M. Sievers tente d’améliorer l’infrastructure, voire de construire une piste d’atterrissage, afin de mieux exploiter les installations.

En plus de travailler à la station MARS, le chercheur recueille et interprète des données produites dans une station de recherche du nord du Québec située au bord du réservoir Manicouagan, à 12 heures de route au nord-est de Montréal.

« La station Uapishka appartient en majorité au peuple innu, explique le chercheur. Nous collaborons donc étroitement avec les Innus, qui appuient fortement notre travail. Sans eux, il est évident que faire des tests au Québec serait presque impossible. »

Les stations MARS et Uapishka sont suffisamment silencieuses pour capter les signaux radio du passé, ce qui permet au titulaire de chaire de mener l’un de ses principaux projets : entendre le signal de la naissance des premières étoiles.

« Ce signal s’entend sur une radio, mais nous pensons qu’il se situe dans la même bande de fréquences que les stations FM. Donc, si nous nous trouvons à moins de mille kilomètres de la station FM la plus proche, nous ne pouvons pas faire de recherche, nous pouvons seulement écouter Selena Gomez chanter. »

Jonathan Sievers imagine un avenir où l’Arctique abriterait encore plus de stations de recherche, comme c’est le cas en Antarctique, et où les scientifiques pourraient mener des recherches interdisciplinaires.

Selon lui, plus on fait de la recherche interdisciplinaire, plus les découvertes sont surprenantes. Par exemple, récemment, un télescope qu’un membre de l’équipe de M. Sievers a contribué à construire dans le but de trouver les premières étoiles a attiré l’attention d’un autre chercheur pour qui le télescope avait le potentiel d’aider les communautés à surveiller la sûreté des routes de glace qu’elles empruntent. « Cet emploi ne m’aurait jamais traversé l’esprit, confie M. Sievers, mais la technologie est souvent utile dans des domaines totalement inattendus. »

Mots clés

- Couplage climat-glace de mer

- Recherche interdisciplinaire

- Communautés du Nord

- Océan Arctique

- Radioastronomie

- Système radar

- Ours polaires

- Cosmologie théorique et observationnelle

- Données satellites

- Émissions de CO2

- Date de modification :